在《专利审查指南》第二部分第四章所给出的存在技术启示的三种情形中,明确指出作用完全相同才存在相应的技术启示,也即作用是否相同是判断技术启示的重要标准之一。如果得出区别特征在对比文件中所起的作用与在本申请中所起的作用不同,则意味着不存在技术启示。

经过研究申请的审查过程,我方发现前几次答复都是基于吊蔓系统本身结构上的区别来进行的陈述,没有从细节上阐述本发明吊蔓系统的工作原理的区别,而且并没有明确整体区别技术特征在本申请中所起到的作用。

基于此,在我方确定好区别技术特征的基础上对申请文件进一步分析,步骤如下:

1、确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题。

根据本申请说明书中的记载“当落蔓时,绕在吊绳(5)上的秧蔓可以顺着吊绳(5)和吊环(7)在轨道上向一侧移动,延长吊绳(5),可以实现放蔓再绕蔓操作,对秧蔓的损伤降到最低。”

由上可见,本申请中的吊绳(5)、吊环(7)和轨道1,并非如驳回决定所认为的为了调整吊蔓间距,而是为了落蔓时,在下部通过延长吊绳(5)非缠绕端的长度,并推动吊环(7)前移适当距离,使缠绕端长度被延长,落蔓后,重新垂下并固定非缠绕端。在缠绕端把新生秧蔓继续缠绕在延长的吊绳(5)上,通过另一端也就是非缠绕端调整吊绳(5)的长度,实现方便落蔓并降低对秧蔓的损伤。

2、比较本申请与对比文件相应的技术特征所解决的技术问题的区别。

在找出发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题后,为了比较二者的区别,需找出对比文件相应技术特征所解决的技术问题。我方从D2中发现其吊蔓装置当发生分枝时,通过吊蔓线将主蔓和分枝分离,则将分枝吊挂在另一根吊蔓线上,启动移动装置带动牵引线水平移动,拉开分枝与主蔓距离,使植株的枝叶能够均匀收到光照;当在作物中间进行管理作业时,移动装置带动吊蔓线移动。

由此,不难发现D2中的吊蔓系统虽然能够利用移动装置移动,但D2中的吊蔓系统移动是用于调整植株间距。因此,D2中的吊蔓系统不能相当于本申请权利要求1中的吊蔓系统,D2没有给出将其吊蔓系统应用于D1以解决“方便落蔓并降低对秧蔓的损伤”的技术问题的启示,从而佐证了本申请的非显而易见性。

但在实际提出复审请求答复的过程中,合议组坚持认为本领域技术人员容易想到D2公开的内容做出进一步的改进得到本申请中的落蔓装置。

3、在复通中进一步明确申请文件与现有技术的差别。

面对事实认定有问题的审查意见,为了进一步明确本申请中吊蔓系统与D2的实质性区别,我方举例对吊蔓装置的落蔓操作方式进行了说明。

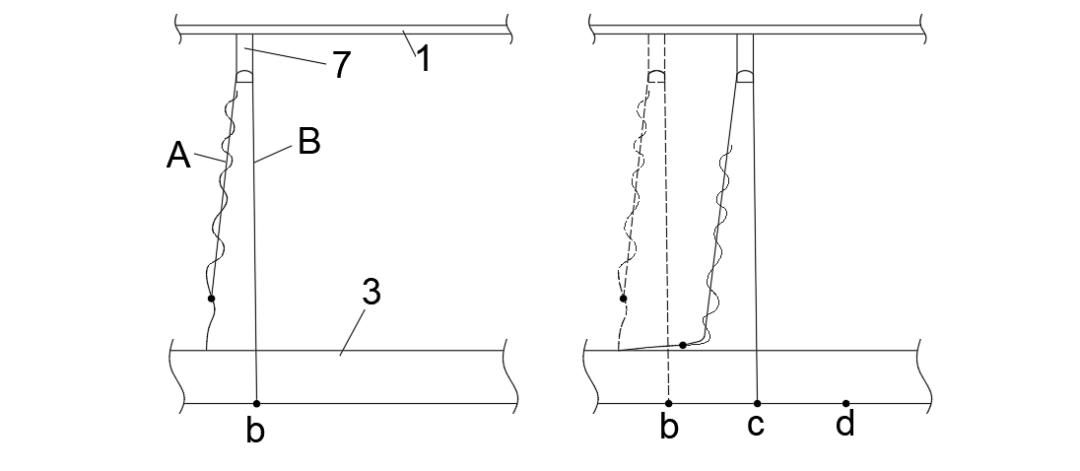

本申请的举例示意图(示出本申请的吊蔓装置)

如图所示,吊环(7)与轨道(1)的下端连接,吊环(7)可在轨道(1)上移动,将位于吊环(7)左边的吊绳(5)定义为A绳,将位于吊环右边的吊绳(5)定义为B绳,其中,B绳与栽培槽的b点连接。

当需要对植株进行落蔓操作时,A绳与秧蔓的固定位置始终不变,先将B绳从栽培槽上解开,并推动吊环(7)沿导轨(1)移动,B绳顺延加长,使固定的A绳等同延长并落下,然后固定B绳在栽培槽的c点处,这样,就可以把之前未盘绕到吊绳(5)上的新生秧蔓继续顺势缠绕在延长的A绳上。依次到下端栽培槽固定件的d、e、f……点上(事先预留b绳足够的长度),从而满足植株在整个生育期由于落蔓延长的需求。由此,进一步佐证了本申请权利要求1中吊绳、吊环和导轨与D2中的落蔓装置的区别。

复审结果

最终,合议组认可了上述观点,撤回了驳回决定。

在申请中,技术特征的对比不能仅从其字面表述确定,而应当在充分理解发明和现有技术发明构思的基础上,结合二者要解决的技术问题和达到的技术效果进行综合分析。而面对审查意见中事实认定存在问题时,需要说明清楚,论据充分,敢于质疑审查员的事实认定或者结合启示中所存在的问题,必要时可举例说明或调用审查指南的有关规定,以便使审查员更加清楚的认识到申请文件与现有技术的差别,充分利用特征所起到的作用不同,来质疑技术启示存在的可能性。